近日,物理学院满兴坤教授课题组与机械工程及自动化学院徐晔教授课题组等合作,在实现大面积可控均匀沉积领域取得了重要研究成果。相关成果以“Uniform deposition of particles in large scale by drying of binary droplets”为题发表在期刊《Small》上。物理学院博士研究生姜泽超和机械工程及自动化学院博士研究生陶郦祎铭为共同第一作者,满兴坤教授和徐晔教授为共同通讯作者。

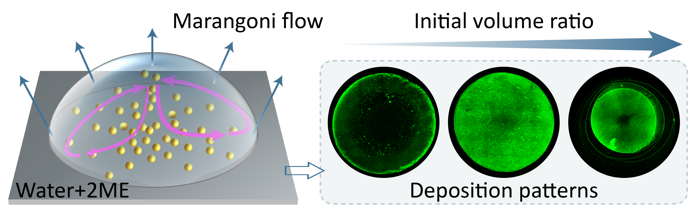

液滴蒸发过程中的“咖啡环效应”(CRE)是胶体与界面科学领域的经典问题。1997年Deegan等在《Nature》首次阐明其机理:液滴边缘蒸发更快诱导内外的毛细流,导致颗粒在边缘富集形成环状沉积。这一现象广泛存在于喷墨打印、电子器件制造、界面组装等领域,严重影响材料涂层均匀性和器件性能。例如,在显示技术领域,CRE会导致OLED发光层厚度不均、发光效率下降;在生物检测中影响信号的均一性。虽然科学家提出多种调控方法抑制CRE,但由于蒸发过程涉及温度、湿度、溶剂性质、颗粒特性等多因素耦合,如何通过简单的一步干燥液滴实现大面积均匀颗粒分布仍是重大挑战。针对这一难题,满兴坤教授课题组与徐晔教授课题组合作,创新性地提出了二元(溶剂)液滴蒸发的协同调控策略,为实现可控沉积提供了新思路。

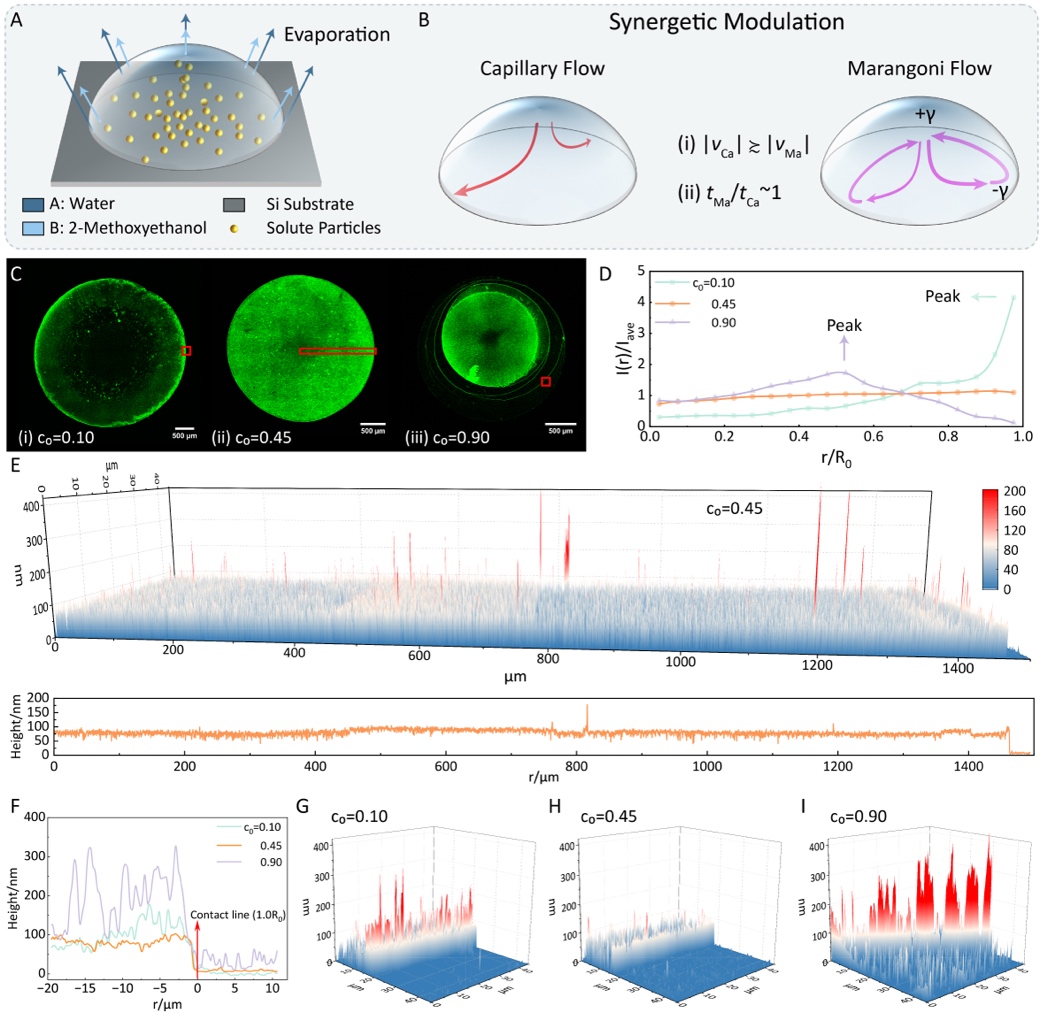

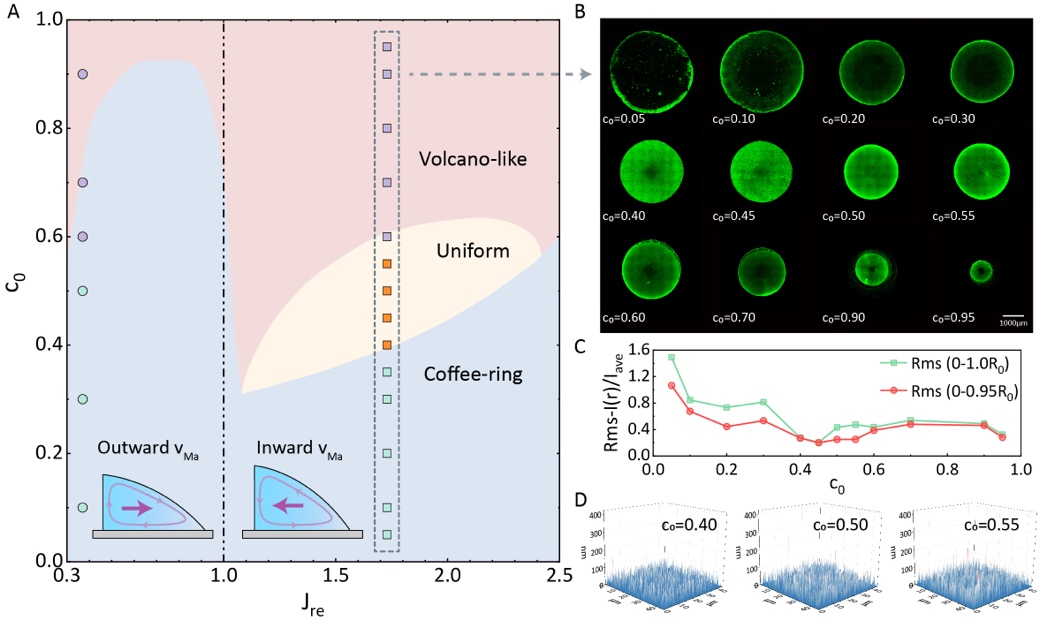

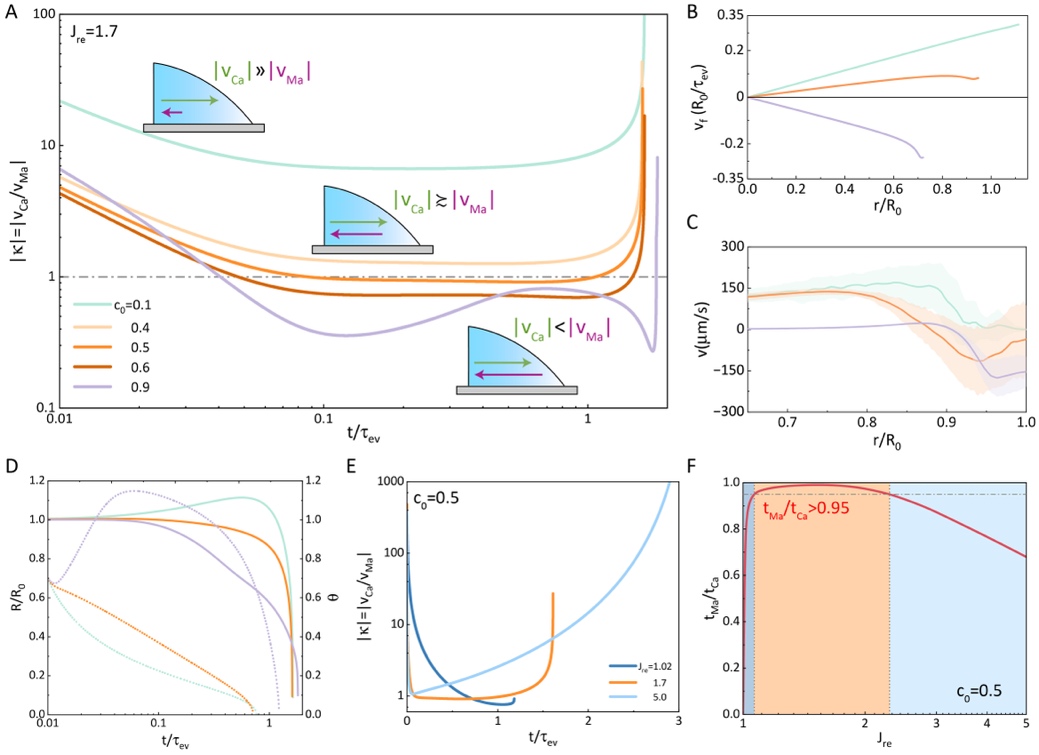

本研究基于理论模型计算,筛选出二元溶剂的关键性质参数包括蒸发速率比Jre和初始液滴溶剂的体积比c0,并预测二元液滴沉积图案的相图,指出制备均匀沉积的溶剂选择条件。进一步结合实验选取二元液滴水/乙二醇单甲醚,成功实现了聚苯乙烯颗粒的均匀沉积,表征结果显示其归一化AFM高度测量的均方根Rms小于0.1,归一化光强的Rms小于0.3,具备良好均匀度。同时,实验选取其他二元溶剂组合验证理论相图结果。

理论计算指出通过精确调控初始溶剂的体积分数比,可以实现了毛细流与马兰戈尼流的协同调制作用,使沉积形貌呈现从咖啡环到均匀沉积再到火山形的可控转变。具体来说,通过改变初始溶剂的体积分数比c0,调控了毛细流和马兰戈尼流的强度比|κ=vCa/vMa|;通过选取不同蒸发速率比Jre的溶剂,调控了毛细流和马兰戈尼流的协同作用时间tCa/tMa。

本研究提出的基于马兰戈尼效应的协同调控策略具有独特优势:通过蒸发诱导的溶剂浓度梯度产生马兰戈尼流,仅需调节二元液滴的初始体积比即可精确控制液滴内部的流场强度,无需复杂的化学改性/修饰或严苛的环境条件。这一研究为喷墨打印、微纳器件制造和生物医药等领域的图案化均匀沉积提供了简单可靠的解决方法,在规模化生产和实际应用中展现出重要价值。

文章链接:https://doi.org/10.1002/smll.202501549

满兴坤教授课题组长期致力于液滴动力学的相关研究。基于Onsager变分原理,首次给出环状沉积转变机制解释[Phys. Rev. Lett. 116, 066101 (2016) ]。后续研究拓展到蒸发梯度场诱导液滴运动[Phys. Rev. Lett. 119, 044502 (2017)],非对称蒸发诱导液滴沉积形貌[Langmuir 33, 5965 (2017)],多环沉积机制[Langmuir 34, 9572 (2018)],表面活性剂诱导沉积转变[Langmuir 35, 14734 (2019)],液滴运动实验[Soft Matter 15, 2135 (2019)],二元液滴伪平衡接触角机制[Soft Matter 17, 7932 (2021)],蒸发、毛细、热马兰戈尼效应耦合[Langmuir 38, 4887 (2022)]和高分子液滴沉积机制[Langmuir 40, 860 (2024)]等。